En el año 1948, Norbert Wiener publicó su libro Cibernética, o el control y comunicación en animales y máquinas. Es por supuesto el origen de la palabra y la disciplina Cibernética. Ya me referí a ello en mi saga “de máquinas y revoluciones”, donde reivindiqué a la cibernética como el origen de lo que hoy llamamos “inteligencia artificial”, y a Wiener como una de las figuras centrales -y al parecer mayormente olvidadas- de ese desarrollo. Y mencioné que dos años después de “Cibernética…”, en 1950, Wiener escribió un segundo libro titulado “El uso humano de seres humanos: cibernética y sociedad”. También aproveché en mi trabajo para burlarme un poco de toda una tradición histórica cuasi maníaca detrás de la creación de una máquina que jugara al ajedréz.

Sucede que hace pocas semanas atrás finalmente leí El uso humano de seres humanos, y en un capítulo me encontré inevitablemente “humillado” -en el sentido positivo de la palabra-. Aunque no porque, como hiciera yo, Wiener también se burla de la máquina que juega ajedréz -y luego le dá el giro que corresponde a la cuestión-, sino por la contundencia con la que ya por aquel entonces estaba en condiciones de evaluar aquello que no se iba a vivir en el mundo hasta décadas después de él muerto. Y muy especialmente me pareció reveladora la cita que Wiener agrega: un extracto de la reseña que un cura francés hizo del primer libro de Wiener.

De modo que traigo este recorte de El uso humano de seres humanos, para tener a mano y compartir cuando alguien diga que no se podían ver venir las cosas que estamos viviendo; después de textos como estos, la pregunta no es si se podía o no ver venir, sino más bien qué miraba o mira quien diga eso. Léanlo, y saquen sus propias conclusiones.

(…)

Hasta el momento, hemos discutido la construcción de aparatos que, en lo que respecta al gran público, parecen compartir el distanciamiento característico de la ciencia teórica por las necesidades humanas inmediatas o que son beneficiosos para las personas con defectos físicos. Llegamos ahora a otra clase que posee algunas posibilidades sumamente siniestras. Es bastante curioso que entre ellas se encuentre la máquina de jugar al ajedrez.

Hace algún tiempo, sugerí un modo de utilizar una de las modernas máquinas de calcular para jugar una partida de ajedrez bastante pasable. En estas investigaciones, sigo un sendero que tiene una larga historia. Poe estudió una fraudulenta máquina de jugar al ajedrez debida a Maelzel y desinfló el globo demostrando que funcionaba merced a un ser humano sin piernas que se metía dentro de ella. La máquina que me imagino es genuina y aprovecha algunos recientes progresos de las de calcular. Es fácil construir una que juegue pobremente, de acuerdo con las reglas. Es una tarea sin esperanza construir una que lo haga perfectamente, pues requeriría demasiadas combinaciones. El profesor Johann von Neumann, del Instituto de Estudios Superiores de Princeton, ha comentado esta dificultad. Sin embargo, no es fácil ni imposible construir una que jugará lo mejor posible para un número limitado de jugadas, digamos dos, y que dejará el tablero en la posición más favorable de acuerdo con algún método más o menos fácil de evaluación.

Las actuales máquinas últrarrápidas de calcular pueden actuar como jugadoras de ajedrez, aunque podría producirse una mejor, a un precio exorbitante, si decidiéramos construirla exclusivamente para ese fin. Su velocidad es suficiente para evaluar toda posibilidad, teniendo en cuenta las dos próximas jugadas, durante el tiempo legal de una sola. El número de combinaciones aumenta aproximadamente en progresión geométrica. Así, pues, la diferencia entre el cálculo de todas las posibilidades después de dos jugadas y el mismo número después de tres es enorme. No hay posibilidad de jugar una partida, algo así como 50 jugadas, en un tiempo razonable. Sin embargo, sería posible para seres lo bastante longevos, como lo ha demostrado von Neumann; un juego perfectamente conducido por ambas partes conduciría a una partida siempre ganada por las blancas o siempre por las negras o, más probablemente, siempre a un empate.

El señor Claude Shannon,de los laboratorios Bell, ha sugerido una máquina de acuerdo a las mismas ideas de la de dos jugadas propuesta por mí. Su evaluación de la posición final después de dos movimientos tendría en cuenta el dominio del tablero, la protección mutua de las piezas, su número, el jaque y el jaque mate. Si después de dos jugadas, el juego fuera inestable por la existencia de un jaque o de una pieza importante en una posición que puede tomarse, el jugador mecánico haría una o dos jugadas más hasta que el juego fuera estable. No sé cuánto alargaría esto la partida por encima del límite legal, aunque tampoco estoy seguro de que podamos ir muy lejos en esta dirección, sin meternos en dificultades con el tiempo a las velocidades presentes.

Coincido con Shannon en una máquina de esa clase jugaría ajedrez como un aficionado muy bueno y hasta posiblemente como un maestro. Su juego sería rígido y carecería de mucho interés, pero sería mucho más seguro que el de cualquier ajedrecista humano. Como lo hace notar Shannon, es posible introducir en ella un elemento de arbitrariedad en sus Operaciones, para evitar su constante derrota, de manera puramente sistemática, por una rígida secuencia dada de jugadas. Puede introducirse esa arbitrariedad en la evaluación de la posición final después de dos jugadas.

La máquina jugaría gambitos y probablemente terminaría las partidas como un jugador humano, utilizando el conjunto conocido de gambitos y terminaciones. Otra más perfecta guardaría en una cinta todas las partidas que ha jugado y complementaría los métodos que ya hemos indicado mediante una investigación de todas las anteriores, para encontrar algo adecuado, es decir, mediante el aprendizaje. Aunque hemos expuesto la posibilidad de construir máquinas capaces de aprender, es muy imperfecta todavía la técnica de proyectarlas y utilizarlas. No ha llegado aún la hora de construir una máquina de jugar al ajedrez de acuerdo a ese principio, pero probablemente no está muy lejos.

Una máquina de esa clase capaz de aprender podrá tener una actividad sumamente variada, de acuerdo a la calidad los jugadores contra los que se la haya empleado. La mejor manera de obtener una máquina maestra consistirá probablemente en enfrentarla a una amplia variedad de buenos ajedrecistas. Por otra parte, una máquina bien proyectada podrá arruinarse más o menos por la elección poco juiciosa de sus opositores. También se echa a perder un buen caballo, si se permite que lo maltraten los malos jinetes.

En este tipo de máquinas, conviene distinguir lo que puede y lo que no puede aprender. Es posible construir una que posea una preferencia estadística por ciertas formas de conducta, sin que ello excluya otras; también es factible determinar de antemano ciertos rasgos de conducta de manera rígida e inalterable. Llamaremos a la primera clase de determinación “preferencia” y a la segunda “constricción”. Por ejemplo: si no se introducen desde el principio en la máquina las reglas del ajedrez como constricciones y si se proporciona a la máquina la capacidad de aprender, puede convertirse sin previo aviso en otra que ejecute una tarea totalmente distinta. En cambio, aquella en la que se han introducido como constricciones las reglas de juego, puede seguir siendo capaz de aprender en lo que respecta a la táctica y los planes de acción.

El lector podrá preguntarse la razón de que nos interesemos por esa clase de máquinas. ¿Son algo más que otro caso de vanidad inútil y sin importancia, con el que los especialistas buscan mostrar su preciosismo a un mundo que, según ellos esperan, abrirá la boca y se asombrará de sus éxitos? Como hombre honrado, no puedo negar que existe un poco de ostentoso narcisismo, por lo menos en mí. Sin embargo, como el lector verá muy pronto, no es el único elemento motor, ni tampoco el más importante para el profano.

El señor Shannon ha publicado algunas razones para demostrar que esas investigaciones tienen mayor importancia que la de una simple curiosidad, interesante sólo para los jugadores. Entre otras posibilidades, sugiere que esa máquina puede ser la primera etapa para construir otra capaz de evaluar una situación militar y determinar la mejor jugada en un momento especificado. No piense el lector que hablo ligeramente. El gran libro de von Neumann y Morgenstern sobre la Teoría de los juegos ha hecho una gran impresión en el mundo y la menor no ha sido sobre Washington. Cuando el señor Shannon habla del desarrollo de tácticas militares, no dice tonterías, sino que discute una contingencia inminente y peligrosa.

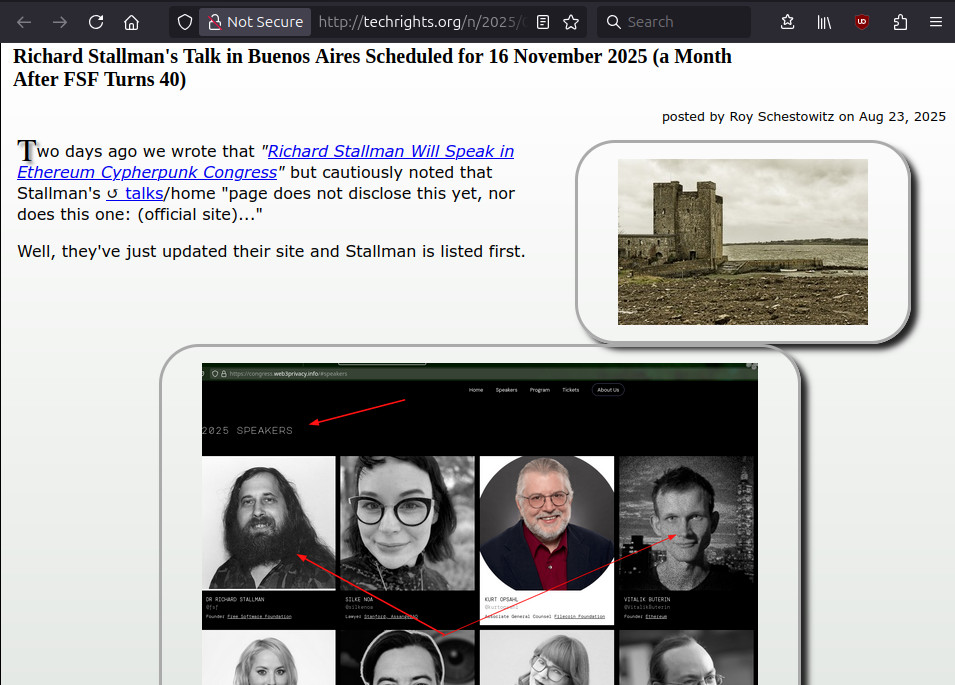

En un periódico parisiense bien conocido: Le Monde, del 28 de diciembre de 1948, un fraile dominico, el padre Dubarle, publicó una aguda crítica de mi libro: Cibernética. Citaré una sugestión suya que expone algunas de las terribles consecuencias de la máquina de jugar al ajedrez, cuando esté completamente desarrollada y se la meta en una armadura:

Una de las más fascinadoras perspectivas que se abren es la de la dirección racional de los asuntos humanos, en particular, de los que interesan a las comunidades y parecen presentar una cierta regularidad estadística, tal como el desarrollo de la opinión pública. ¿No es posible imaginarse una máquina capaz de coleccionar este o aquel tipo de información, como, por ejemplo, la información sobre la producción y el mercado, determinando después, como función de la psicología media del ser humano y de las cantidades que es posible medir en un caso dado, el futuro probable de una situación determinada? ¿No es posible imaginarse un aparato estatal que comprenda todos los sistemas de decisiones políticas, sea bajo un régimen de numerosos estados esparcidos por toda la tierra o bajo el aparentemente mucho más simple de un solo gobierno humano de este planeta? Por el momento nada nos impide imaginarlo. Podemos soñar acerca de una época, en la que la machine d gouverner pueda suplantar, para bien o para mal, la ineficacia actualmente evidente del cerebro, cuando éste se ocupa de la acostumbrada maquinaria política.

En todo caso, la realidad humana no admite una determinación tajante y segura como ocurre con los datos muméricos. Sólo admite el cálculo de su valor probable. Una máquina que trate esos fenómenos y los problemas que plantean, debe emprender esa tarea con un pensamiento probabilístico más que determinista, como aparece, por ejemplo, en las modernas máquinas de calcular. Esto conduce a que su tarea sea más complicada, pero no imposible. La máquina de predicción que determina la eficacia del fuego antiaéreo es un ejemplo de ello. Teóricamente, la predicción temporal no es imposible, así como tampoco lo es la determinación de la decisión más favorable, por lo menos dentro de ciertos límites. La posibilidad de máquinas que juegan, por ejemplo, al ajedrez, parece demostrarlo. Pues los fenómenos humanos que forman el objeto del gobierno pueden ser comparados a juegos en el sentido que von Neumann ha tratado matemáticamente. Aunque estos juegos tienen un conjunto incompleto de reglas, hay otros cuyo número de jugadores es muy grande y de datos extremadamente complejos. Las machines d gouverner definirán al Estado como el jugador mejor informado en cualquier situación y el único coordinador supremo de todas las decisiones parciales. Son privilegios enormes; si se adquieren científicamente, permitirán al Estado derrotar en cualquier circunstancia a todo jugador humano distinto de sí mismo, ofreciéndole el siguiente dilema: ruina inmediata o cooperación planeada. Eso será la consecuencia del juego mismo, sin ninguna violencia exterior. Los amantes del mejor de los mundos tienen algo para soñar.

A pesar de todo esto y quizás afortunadamente, la machine d gouverner no estará a nuestra disposición en un futuro cercano. Pues además de los muy serios problemas que plantean todavía el volumen de información y la rapidez de su elaboración, la cuestión de la estabilidad de la predicción está más allá de lo que podemos soñar. Pues los fenómenos humanos son asimilables a juegos con reglas incompletamente definidas y que además son funciones del tiempo. Su variación depende tanto del detalle efectivo de la situación producida por el juego mismo como del sistema de reacciones psicológicas de los jugadores frente a los resultados obtenidos en cada instante.

Pueden ser aun más rápidas. Un excelente ejemplo parece ser el de la encuesta Gallup sobre la elección de 1948. Todo esto no sólo tiende a complicar el grado de los factores que influyen en la predicción, sino que probablemente hacen radicalmente estéril la manipulación mecánica de situaciones humanas. Por lo que se puede juzgar, sólo dos condiciones aseguran la estabilidad en el sentido matemático de la voz. Por una parte, una ignorancia suficiente de gran parte de los jugadores, explotada por uno experimentado que además pueda establecer un método para paralizar la conciencia de las masas; por otra parte, la buena voluntad suficiente para permitir a cada cual, en pro de la estabilidad del juego, remitir sus decisiones a uno o unos pocos jugadores que posean privilegios arbitrarios. Esta es una dura lección de seca matemática, aunque arroja cierta luz sobre la aventura de nuestro siglo: la duda entre una turbulencia indefinida de los negocios humanos y la aparición de un prodigioso Leviatán en comparación con el cual el de Hobbes era sólo una ligera broma. Actualmente corremos el riesgo de un gran Estado Mundial, en el que la injusticia primitiva, deliberada y consciente, sea la única condición posible de la felicidad estadística de las masas, algo peor que el infierno para toda inteligencia clara. Tal vez no fuera una mala idea que los creadores actuales de la cibernética asociasen a su grupo, compuesto de hombres que provienen de todos los horizontes a la ciencia, a algunos antropólogos serios y tal vez algún filósofo que tenga curiosidad por los asuntos mundiales.

La machine d gouverner del padre Dubarle no nos asusta, pues no hay ningún peligro de que adquiera el gobierno autónomo sobre la humanidad. Es demasiado grosera e imperfecta para tener la milésima parte de la conducta teleológica e independiente del ser humano. El peligro real, sin embargo, consiste en que esas máquinas, aunque incapaces por sí mismas, puedan ser utilizadas por un ser humano, o por un grupo de ellos, para aumentar su predominio sobre el resto de la especie o en que los conductores intenten manejar la población, no mediante las mismas máquinas, sino utilizando técnicas políticas tan estrechas y tan indiferentes a las posibilidades espirituales como si hubieran sido concebidas mecánicamente. La gran debilidad de la máquina, que nos ha salvado hasta ahora de su dominación, es que aún hoy no puede tener en cuenta la vasta amplitud de posibilidades que caracteriza cualquier situación humana. El predominio de la máquina presupone una sociedad que se encuentre en las últimas etapas de entropía creciente y en la que son nulas las diferencias estadísticas entre los individuos. Afortunadamente todavía no hemos llegado a esa etapa.

Pero aun sin la máquina estatal del padre Dubarle, se desarrollan actualmente nuevos conceptos de guerra, o de conflictos económicos y de propaganda basados en la teoría de los juegos de von Neumann, que es ella misma una teoría de la comunicación, como lo han demostrado ya los hechos desde 1950. He afirmado en un capítulo anterior que esa teoría contribuye a la del lenguaje; ya existen oficinas gubernamentales dedicadas a aplicarla a propósitos militares o casi militares tanto de agresión como de defensa.

En lo esencial, la teoría de los juegos se basa en una disposición de jugadores o coaliciones de ellos, cada uno de los cuales desarrolla una estrategia para alcanzar sus propósitos, suponiendo que sus antagonistas, lo mismo que él, mantienen el proceder más conveniente con vistas a la victoria. Ya se juega la gran partida mecánicamente y en colosal escala. Aunque la filosofía en que se basa no es probablemente aceptable para nuestros actuales antagonistas, los comunistas, hay fuertes indicios para creer que sus posibilidades se estudian ya tanto en Rusia como en los Estados Unidos y que la primera potencia, no contenta con aceptar la teoría tal como nosotros la presentamos, la ha refinado probablemente en algunos aspectos importantes. En particular, gran parte del trabajo, aunque no todo, que hemos efectuado en la teoría de los juegos se basa en la hipótesis según la cual tanto nosotros como nuestros antagonistas tenemos capacidades ilimitadas y que las únicas restricciones impuestas al juego dependen de lo que podemos llamar las cartas que sacamos del mazo o la posición en el tablero. Hay muchas razones para pensar, más por los hechos que por las palabras, que Rusia ha completado esa actitud, considerando las limitaciones psicológicas de los jugadores y especialmente su inclinación a la fatiga, como parte del mismo juego. En lo esencial, existe ya, pues, una especie de machine d gorverner en ambos bandos del conflicto mundial, aunque no es un aparato que establece una política, sino una técnica mecanicista que se adapta a las exigencias de un grupo-máquina de hombres dedicados a proyectar una línea de conducta internacional.

El padre Dubarle ha llamado la atención de los hombres de ciencia acerca de la creciente mecanización militar y política del mundo como un grandioso aparato superhumano que funciona según principios cibernéticos. Para evitar los múltiples peligros que ello encierra, tiene mucha razón en insistir sobre la necesidad de antropólogos y filósofos. En otras palabras, como hombres de ciencia, debemos saber lo que es la naturaleza humana y cuáles son sus propósitos innatos, aunque debamos utilizar esos conocimientos como militares o como hombres de Estado. Y tenemos que saber también para qué deseamos dominar al hombre.

Cuando digo que el peligro de la máquina para la sociedad no proviene de la primera sino de lo que el hombre hace de ella no hago más que insistir en la advertencia de Samuel Butler. En Erewhon se imaginan máquinas, incapaces de actuar de otra manera, que conquistan a la humanidad utilizando los hombres como órganos subordinados. Sin embargo, no debemos tomar demasiado seriamente la visión de Butler, pues efectivamente en su época, ni él ni ninguno de los que le rodeaban podía entender la verdadera naturaleza de la conducta de los autómatas; sus afirmaciones son incisivas figuras de dicción más que observaciones científicas.

Nuestros periódicos se han hinchado la boca con el Know-how, el “saber cómo”, de los Estados Unidos desde que tuvimos la desgracia de descubrir la bomba atómica. Existe una cualidad más importante que ésa y mo podemos acusar a los Estados Unidos de poseer una cantidad excesiva de ella. Se trata del “saber qué”, mediante el cual determinamos no sólo cómo lograr nuestros propósitos, sino además cuáles han de ser. Puedo aclarar la diferencia entre los dos casos mediante un ejemplo. Hace algunos años un distinguido imgeniero de los Estados Unidos compró una costosa pianola. Después de una semana o dos, era evidente que la compra no correspondía a ningún interés particular en la música que producía el aparato, sino a una enorme preocupación por el mecanismo. Para ese señor, la pianola no era un medio de oir música, sino un modo de proporcionar a un inventor la oportunidad de mostrar su habilidad para vencer ciertas dificultades de la reproducción musical. Es una actitud estimable en un estudiante de segundo año de bachillerato. Dejo al juicio del lector determinar cuán estimable es eso en una de las personas de las que depende todo el futuro cultural del país.

En los mitos, en los cuentos de hadas, que leímos en la niñez, aprendimos algunas de las verdades más simples y más evidentes. Por ejemplo, si se encuentra un genio dentro de una botella, vale más dejarlo allí; un pescador que pida demasiadas veces las bendiciones del cielo por insistencia de su mujer, terminará exactamente en el mismo lugar en el que empezó. Si se conceden a uno tres deseos, ha de pensarse cuidadosamente lo que se pide. Esas verdades simples y evidentes equivalen en la vida infantil a la cosmovisión trágica que poseyeron los griegos y tienen todavía muchos europeos modernos y que nos falta en los Estados Unidos, país de la abundancia.

Los helenos consideraban el descubrimiento del fuego conemoción dividida. Por una parte, para ellos, como para nosotros, es una bendición. Por otro lado, bajarlo desde el cielo a la tierra era un desafío a los dioses del Olimpo, que no podían menos de castigarlo como un insulto a sus privilegios. Vemos la grandiosa figura de Prometeo, el portador del fuego, el prototipo del hombre de ciencia, un héroe condenado, sujeto por cadenas a las montañas del Cáucaso, mientras los pájaros de presa picotean sus entrañas. Leemos las sonoras líneas de Esquilo en las que el dios encadenado llama a todo el mundo bajo el sol, para que sea testigo de los tormentos que sufre a manos de los habitantes del Olimpo.

El sentido de lo trágico consiste en que el mundo no es un pequeño nido agradable, creado para nuestra protección, sino un vasto ambiente ampliamente hostil, en el que podemos realizar grandes cosas, sólo desafiando a los dioses, acto que trae inevitablemente consigo su propio castigo. Es un mundo peligroso, en el que no hay seguridad, excepto aquella algo negativa de la humildad y la limitación de las ambiciones; en el que siempre existe un condigno castigo, no sólo para el que peca con consciente arrogancia, sino también para aquel cuyo único crimen es la ignorancia de los dioses y del mundo que le rodea.

Si un hombre con ese sentido trágico no se aproxima al fuego, sino a otra manifestación de poder original, como la fisión del átomo, lo hará con miedo y temblando. No correrá allí donde los ángeles no se atreven a pisar, a no ser que esté dispuesto a aceptar el castigo de los ángeles caídos. Tampoco traspasará calmosamente a la máquina, hecha a su imagen, la responsabilidad de la elección del bien y del mal, sin continuar aceptando la responsabilidad por tal elección.

Ya he dicho que el hombre moderno, especialmente el ciudadano contemporáneo de los Estados Unidos, por mucho “saber cómo” que posea, tiene muy poco “saber qué”. Aceptará la destreza superior de las decisiones hechas por la máquina sin ínquirir mucho acerca de los motivos y los principios en que se apoyan. Al obrar así, se colocará más tarde o más temprano en la posición del padre en el cuento de W. W. Jacobs: “La pata del mono”. Deseó tener cien libras y se encontró en la puerta con el agente de la compañía en la que trabajaba su hijo. El agente venía a entregarle exactamente esa cantidad de dinero como consuelo por el fallecimiento del muchacho en la fábrica. O puede ocurrirle como al pescador árabe de “Las mil y una noches” que rompió el sello de Salomón de la tapa de la botella y dejó escapar al iracundo genio.

Recordemos que existen máquinas que juegan partidas del tipo de la pata del mono o del genio embotellado. Si la construida para tomar decisiones no posee el poder de aprender, dará respuestas completamente literales. ¡Desdichados de nosotros si dejamos que decida nuestra conducta, sin haber examinado previamente la ley según la cual actúa y habernos asegurado previamente de que su comportamiento se basa en principios aceptables para nosotros! Por otra parte, la máquina, como el genio, que puede aprender y tomar decisiones sobre la base de sus experiencias anteriores, no está de ninguna manera obligada a decisiones análogas a las que hubiéramos tomado nosotros o que nos resulten aceptables. Para la persona que no sabe esto, arrojar el problema de su responsabilidad sobre las máquinas, capaces o incapaces de aprender, es arrojarla a los cuatro vientos y encontrar que vuelve sentada en un torbellino.

He hablado de máquinas, pero no sólo de aquellas que tienen cerebros de bronce y tendones de acero. Cuando se funden los átomos humanos en una organización, en la que se utilizan, no en toda su capacidad como seres humanos responsables, sino como engranajes, palancas y bielas, importa poco que la materia prima sea carne y hueso. Lo que se usa como un elemento de una máquina es efectivamente parte de ella. Si confiamos nuestras decisiones a las de metal o aquellas otras humanas que son oficinas, vastos laboratorios, ejércitos y corporaciones, nunca obtendremos las respuestas correctas a nuestras preguntas, a menos que las planteemos correctamente. “La pata del mono” de carne y hueso es algo tan mortífero como cualquier cosa fabricada de hierro y acero. El genio que es una unificadora figura de dicción para toda una corporación es tan terrible como si fuera una enaltecida fórmula de encantamiento.

Es muy tarde y la elección entre el bien y el mal golpea a nuestra puerta.